人前での発表や大事な会議、通勤途中などで「汗が止まらない…!」といった経験はありませんか?

汗は体温調節のために欠かせない働きですが、状況によっては必要以上に汗をかき、困ってしまうこともあります。

そんなときに役立つのが、東洋医学で古くから使われてきた「ツボ押し」です。

特定のツボを刺激することで、自律神経のバランスを整え、汗を抑える効果が期待できます。

しかも道具を使わず、実践できるのが魅力です。

この記事では、汗を止める方法の中でも、特に効果的な「汗に効くツボ」とその正しい押し方をわかりやすく解説します。

さらに、ツボ押しとあわせて使いたい即効性のある汗対策も紹介します!

汗が止まらない原因とは?

汗は体温調節に必要な大切な働きですが、時には必要以上に汗をかいてしまうことがあります。

原因を知ることで、ツボ押しや生活習慣の見直しなど、より効果的な対策が立てやすくなります。

自律神経の乱れと発汗の関係

発汗は、自律神経(交感神経と副交感神経)がコントロールしています。

気温上昇や運動といった物理的刺激だけでなく、精神的な緊張や不安でも交感神経が優位になり、汗腺が活発になります。

睡眠不足や不規則な生活、過度なストレスで自律神経のバランスが乱れると、体が必要以上に「汗をかけ」という信号を出してしまうのです。

緊張やストレスによる多汗

大事なプレゼン、初対面での会話、面接などで急に汗が噴き出すことはありませんか?

これは「精神性発汗」と呼ばれ、手のひら・額・脇など限られた部位に出やすい特徴があります。

脳が「危険」や「不安」を察知すると、自律神経が即座に反応し、汗腺を開いてしまうのです。

ホルモンバランスの変化(更年期・思春期)

思春期や更年期など、ホルモンの分泌が大きく変動する時期は、発汗量が増えることがあります。

特に更年期の女性は、エストロゲンの減少で自律神経が乱れやすく、ホットフラッシュ(急なほてり)とともに大量の汗が出ることもあります。

この場合はツボ押しに加え、生活習慣の見直しや医療機関での相談も有効です。

原因別のアプローチが大切

汗を止めるには、原因に応じた方法を組み合わせることが重要です。

例えば、自律神経の乱れにはリラックス系のツボ、精神性発汗には緊張を和らげるツボ、更年期の発汗にはホルモンバランスを整えるツボが効果的です。

汗を止める効果が期待できるツボ

東洋医学では、体のさまざまな不調は「気・血・水(エネルギー・血液・体液)」のバランスの乱れから起こると考えられています。

汗もそのひとつで、自律神経や内臓の働きに関わるツボを刺激することで、発汗をコントロールする効果が期待できます。

ここでは、特に汗対策におすすめのツボを4つご紹介します。

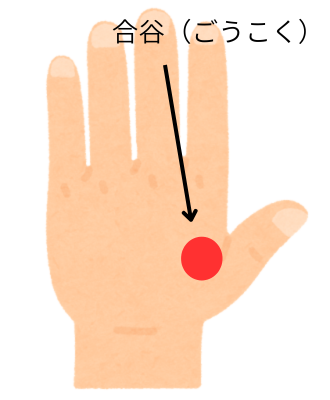

合谷(ごうこく)|全身のバランスを整える万能ツボ

- 場所:手の甲側、人差し指と親指の骨が交わるところの少し内側。押すと少し痛みを感じるくぼみです。

- 効果:全身の血流や自律神経を整え、ストレスによる発汗を抑えます。

- 押し方:反対の手の親指でゆっくり5秒ほど押し、離す。

これを3〜5回繰り返します。左右どちらの手でもOK。

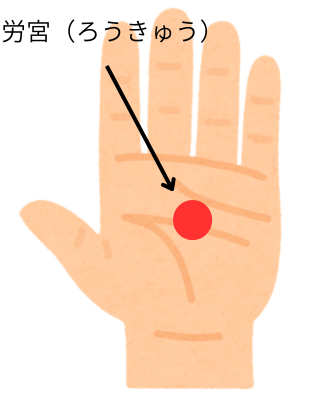

労宮(ろうきゅう)|緊張を和らげ精神性発汗に

- 場所:手のひらの中央。手を軽く握ったときに中指の先が触れる位置。

- 効果:精神的な緊張を和らげ、手汗や顔の汗に効果的。

- 押し方:親指の腹で軽く円を描くように押す。深呼吸をしながら1〜2分程度刺激します。

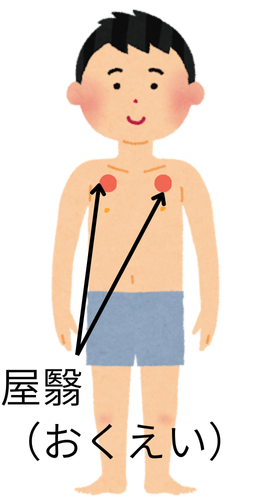

屋翳(おくえい)|胸部の発汗を調整

- 場所:左右の乳首のほぼ真ん中で、鎖骨の下あたり。

- 効果:呼吸器や胸部の働きを整え、上半身の汗を抑える作用があります。

- 押し方:人差し指と中指でやさしく押し、5〜10秒かけてゆっくり離す。

両手を胸の前で交差させて押さえると押しやすいよ!

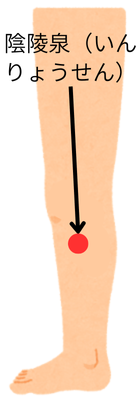

陰陵泉(いんりょうせん)|体内の水分代謝を整える

- 場所:膝の内側からすねの骨に沿って下にたどり、指3本分ほど下にあるくぼみ。

- 効果:水分代謝を整え、むくみや下半身の発汗にアプローチします。

- 押し方:親指で骨の内側を押し込むように刺激。左右それぞれ30秒程度。

ワンポイント

ツボは即効性がある場合もありますが、毎日続けることで効果が出やすくなります。

外出先で急な汗が出たときも、こっそり押せるツボを覚えておくと安心です。

ツボ押しの正しいやり方と注意点

ツボ押しは場所を覚えれば簡単にできるセルフケアですが、押し方やタイミングを間違えると効果が半減してしまいます。安全かつ効果的に行うためのポイントを押さえておきましょう。

強く押しすぎない|心地よい圧が基本

ツボ押しは「強ければ強いほど効く」というものではありません。

痛みが強すぎると筋肉や神経を傷める恐れがあります。

目安は「気持ちいい〜少し痛い」と感じる程度の圧力で。

ゆっくり押して、ゆっくり離す動作を繰り返しましょう。

深呼吸と一緒に行うと効果アップ

ツボ押しと深呼吸を組み合わせると、自律神経のバランスが整いやすくなります。

押すときに息を吐き、離すときに吸うように意識すると、リラックス効果が高まります。

食後・飲酒後・発熱時は避ける

食後すぐやお酒を飲んだあと、熱があるときはツボ押しを控えましょう。

体に余計な負担がかかり、逆に体調を崩す可能性があります。

特に発熱時の多汗は体温調節のために必要な反応なので、無理に止めるのはNGです。

継続して行うことで効果が持続

ツボ押しは1回で効果が出ることもありますが、習慣化することで長期的に汗の出やすさが改善されやすくなります。

朝の支度前や就寝前など、生活の中で取り入れるタイミングを決めると続けやすいです。

ワンポイント

ツボ押しはあくまでセルフケアの一つです。

汗が異常に多い、日常生活に支障がある場合は、多汗症などの可能性もあるため、医療機関での相談をおすすめします。

ツボ以外の汗を止める即効方法

ツボ押しは手軽で効果的ですが、それだけで汗を完全にコントロールできるわけではありません。場面によってはツボとあわせて、ほかの対策も取り入れるとより安心です。

ここでは、日常ですぐに実践できる汗対策をご紹介します。

制汗剤の正しい使い方

制汗剤は汗腺をブロックして発汗を抑える働きがあります。

ポイントは 「汗をかく前に使う」 こと。

出かける前の清潔な肌に塗布することで、効果を最大限に発揮します。

スプレータイプは広範囲に、ロールオンやクリームタイプはピンポイントに使い分けましょう。

冷感グッズや保冷剤の活用

汗は体温が上がることで分泌されやすくなるため、冷却シートやハンディファン、保冷剤をタオルに包んで活用し、体を冷やすようにましょう。

首・脇・手首などを冷やすと即効性があるよ!

特に夏場は、ツボ押しと組み合わせて「冷やすケア」を意識すると効果的です。

衣類・インナーの素材を工夫

ポリエステルやナイロンなどの吸汗速乾素材のインナーは、汗を素早く吸収して蒸発させ、ベタつきを軽減してくれます。

また、脇汗パッドや汗取りインナーを使うことで、汗ジミ対策にもなります。

衣類の工夫は心理的な安心感にもつながり、結果的に「緊張による汗」を減らす効果が期待できます。

生活習慣の改善(睡眠・食事・運動)

慢性的に汗が止まらない場合は、生活習慣の乱れも影響している可能性があります。

こうした習慣の積み重ねが、長期的な汗対策に大きく役立ちます。

ワンポイント

「ツボ押し+制汗剤+衣類の工夫」といったように、複数の方法を組み合わせることで、汗対策はより効果的になります。

まとめ|ツボと生活習慣の両面で汗対策を

汗は体温調節をする大切な働きですが、必要以上に出ると不快感や日常生活での悩みにつながります。そんなときは、今回お伝えした、手軽に行える「ツボ押し」をぜひ活用してください!

ただし、ツボ押しだけに頼るのではなく、制汗剤の活用や衣類の工夫、生活習慣の改善といった対策をあわせて行うことが大切です。

「汗が異常に多い」「日常生活に支障がある」と感じる場合は、単なる体質ではなく、多汗症やホルモンの乱れなどが関係している可能性もあります。その場合は早めに医療機関へ相談することをおすすめします。

ツボ押しと生活習慣の両面からアプローチすることで、汗は確実にコントロールしやすくなります。 今日からできるケアを取り入れて、汗に悩まない快適な毎日を手に入れましょう!

コメント